高大連携講座

今年も甲南大学と連携して、高度な講義と実験を行いました。

甲南大学フロンティアサイエンス学部の3名の先生方をお招きして、3年理系生物選択の生徒が「髪の毛から遺伝情報を読み出す技術」をテーマに2日間学びました。PCR法と呼ばれるこの技術は、犯罪捜査や食品の産地偽造、また最近は新型インフルエンザの遺伝子情報解析など遺伝子から情報を読み出す技術は様々な分野で応用されています。

今回はアルコールを代謝する酵素の遺伝子の有無を調べ、お酒に強い体質か弱い体質かを判定する仕組みを学びました。

第1日目(7月22日)

甲南大学フロンティアサイエンス学部の先生方です、左から甲元先生、藤井先生、長濱先生です。生徒は大学で行われている実験に興味深々です。講義も真剣に聞いています。

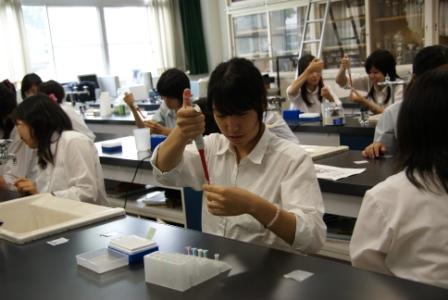

マイクロピペッターの使い方の練習をしました。初めて扱う器具ですが、短時間の練習で扱い方を習得しました。

マイクロピペッターの操作に慣れたら、いよいよPCR法のための実験試料の調整に入ります。採取したDNAにDNAポリメラーゼとプライマーを加えます。資料調製が終わったらサーマルサイクラ-にセットして反応を開始します。DNAの増幅を繰り返し、2の20乗倍にまります。第1日目の実験はここで終了です。

第2日目(7月23日)

昨日からおこなっている、ポリメラーゼ連鎖反応により増幅されたDNAを、ゲル電気泳動法により同定します。それぞれのPCRチューブにローディングダイ(染色液)を加え、アガロースゲルのウェル(穴)にサンプルを注意深く入れていきます。

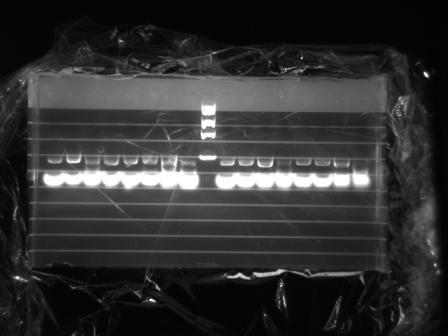

サンプルを入れ終ったら、泳動槽にいれ、電気泳動を開始します。DNAはマイナス電荷をもった分子なので、マイナス→プラスへ移動していきます。画像右は約20分電気泳動したものです。ローディングダイがオレンジ、紫、青の順に流れているのが確認できます。

ゲルをゲル撮影装置にセットして、泳動パターンを確認します。画像右の解析をします。各班4個のPCR溶液を入れています。画像中央の下の太いのはプライマーDNA、その上が増幅されたDNAです。中央の縦は分子量マーカーです。この電気泳動の結果をもとに体質を判定していきます(あくまでも参考です)。左の2班は調査したすべての酵素の遺伝子が存在し、右の2班はそれぞれ4番目のDNAが増幅されていないことがわかります。これをもとに、アルコールとアルデヒドの分解酵素の遺伝子の有無がわかり、お酒に強いかどうかがわかります。

普段の授業では体験できない実験をすることができました。生徒も興味をそそられたようで、熱心に取り組んでいました。